Projekt

Projekt

In unserem Textilgarten, den wir 2021 im Garten der Galerie für Zeitgenössische anlegten, bauten wir neben Flachs und verschiedenen Färbepflanzen auch Färberknöterich (persicaria tinctoria, syn. polygonum tinctorium) an. Aus dessen Blätter wird der Farbstoff Indigo gewonnen. Uns fasziniert die Erzählung des tiefen Blaus, welches in allen Teilen der Erde erzeugt wurde. Menschen färben mit indigohaltigen Pflanzen seit dem Altertum und erzeugen je nach Verfahren unterschiedlich intensive aber immer faszinierende Blautöne, manchmal ins Dunkelgrüne gehend. Dabei gewinnen Färber:innen bis heute natürlichen Indigo aus verschiedenen Pflanzen. Die bekanntesten und ergiebigsten Pflanzen sind die indische Indigofera, der (Japanische) Färberknöterich und Waid. Letzterer wurde in großen Mengen auch im mitteleuropäischen Raum angebaut. Die Stadt Erfurt erzielte bis ins 16. Jahrhundert hinein einen immensen Reichtum durch Anbau, Verarbeitung und Handel mit Waid.

Wir wollen herausfinden, wie man die blaue Farbe aus Pflanzen gewinnen kann. Angestachelt von den vielen Beispielen und Rezepten aus dem Altertum und Heute starten wir unseren nächsten Selbstversuch. Ein paar unserer Färberknöteriche an der GfZK gedeihen sehr gut und setzen aufgrund des milden Herbstes eine ordentliche Menge Samen an. Wir nehmen uns vor, den Anbau im kommenden Jahr zu wiederholen, nun im ländlichen Raum mit mehr Platz und der Idee, eine große Menge zu erhalten, um damit das Pigment zu gewinnen, mit dem Inga Kerber unsere im Flachsprojekt entstandene Leinwand bemalen kann.

Japanischer Färberknöterich

Vor Glück über unser selbst gewonnenes Saatgut, überhasten wir die Vorgänge etwas. Wir können es nicht mehr erwarten unsere Saatkörner in die Erde zu bringen. Fahren mit Anzuchterde im Gepäck nach Belgershain und suchen uns 54 kleine Tontöpfchen. Im schönsten Sonnenschein hantieren wir im alten Glashaus der Gärtnerei, und betten in jedes Töpfchen drei Körner.

Eigentlich ist es zu früh. Das realisieren wir aber erst nach weiterer intensiver Lektüre verschiedener Seiten wie die der Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e. V.

Zur Sicherheit holen wir alle Töpfe nach Leipzig, um die Anzucht in unseren Wohnungen zu begleiten. Es ist die Wärme und Feuchtigkeit, die aus jedem Töpfchen Keimlinge sprießen lässt. Das passiert so schnell, dass wir zusehen können. Wir hoffen sehr auf vitale, kräftige Färberknöteriche und sprechen den Keimlingen jeden Tag gut zu.

Leider überleben die zu frühe Anzucht nur ca. 25 Pflanzen. Das wird uns eine Lehre sein. Die Sonnenstunden reichen einfach noch nicht aus und künstliches Licht haben wir nicht in Betracht gezogen.

Samenstand

Samen des Japanischen Färbeknöterichs

Um trotzdem eine Vielzahl Färberknöteriche auszupflanzen, bemühen wir uns um neues Saatgut. Hierzu kontaktieren wir Elke Fiebig. Sie betreibt das Blog: flora & farbe. Wir können über sie zwei Sorten Färberknöterich beziehen und auch in Austausch gehen. Sie ist eine Expertin in Sachen Knöterich und Färben mit Indigo.

Im letzten Jahr säten wir neben Färberknöterich auch Waid im Garten der Galerie für Zeitgenösssiche Kunst. Waid (Isatis tinctoria), so wird in diesem kleinen schmalen Buch klar, ist eine interessante Kulturpflanze. Es gibt über hundert verschiedene Waidarten. Insbesondere der Reichtum der Stadt Erfurt ist aus dem Waidanbau und -handel hervorgegangen. Zudem ist sehr informativ zu erfahren, dass es sich um eine geruchlich lästige Prozedur handelte den Farbstoff aufzuschließen. So olfaktorisch belästigend, dass man die Waidbauern bat, die Türen zu den Waidkammern am Sonntag zu schließen, um die Kirchgänger nicht abzuschrecken. Die aktive Geschichte des Waids ist dann auch schon im 18. Jahrhundert „auserzählt“, da die Monopolstellung für Indigofarbstoff an den indischen Indigo abgetreten wurde. Waid hat einen geringeren Indigoanteil als beispielsweise der indische Indigostrauch. Das Buch zeigt vielseitige Anwendungsfelder wie Holzschutzmittel, Kosmetik und ökologisches Bauen auf, was aus heutiger Sicht, im Sinne der Mehrfachnutzung, eine Chance für eine Rückkehr zum Anbau bedeuten könnte. Das Blau fiele dementsprechend als Beiprodukt ab und wäre nicht mehr Hauptbeweggrund.

Im März zeigen sich sich die ersten Pflänzchen aus dem Saatgut von Elke. Da die Lichtverhältnisse besser sind, es einfach heller ist, können sich die Keimlinge besser entwickeln. Sie sind stärker und kompakter. Wir hegen und pflegen die Zöglinge und im April, ziehen sie um.

Erst einmal gewöhnen wir die Pflanzen an ein Leben an der frischen Luft. Auf dem Balkon mit Blick über Leipzig gedeihen sie prächtig. Sie wachsen zu stattlichen Jungpflanzen heran. Anfang Juni ist dann der große Tag gekommen. Ungefähr 50 jugendliche Indigoknöteriche reisen raus aufs Land. Wir fahren die Pflanzen nach Belgershain und bringen sie in die rurale Erde ein. Es ist fürchterlich trocken und wir sorgen uns um die Wasserzufuhr. Unser Gartenfreund Stephan Schürer gießt und gießt. Und wir tun dies auch wann immer wir in Belgershain sind.

Ehrlich gesagt glauben wir nicht so richtig daran, dass unser Indigoexperiment bei solchen klimatischen Bedingungen gelingen wird. Die Zweifel werden genährt von verschiedensten Indigoliebhaber:innen weltweit. Überall wuchert der Färberknöterich in tropischen Regionen zu stattlichen Büschen. Nur bei uns sieht es kräpelig und wenig erquicklich aus. Zum World Localization Day führen wir unsere Besucher:innen über die staubtrockenen Flächen. Durch konsequentes und gezieltes Mulchen, können wir das Schlimmste verhindern. Die Pflanzen leben immer weiter und kämpfen sich tapfer durch den Sommer. Ende August sind wir alle aus den Sommerfrischen zurück und es beginnt eine Phase der Regengüsse. Erstaunlich schnell erholt sich der Knöterich. Er explodiert förmlich. Wir sehen ihm beim Wachsen zu und schöpfen neue Hoffnung. Alle Färber:innen um uns herum haben bereits geerntet und gefärbt und auch wir sind bester Dinge. Allerdings warten wir ab. Kümmern uns erst einmal um unsere Hanfernte. Mitte September sind überall auf dem Indigofeld Blüten zu sehen. Extrem pink aber auch weiß.

Eine Freude!

Wir lesen und recherchieren viel. Wir stoßen auf den Film „Indigo – A World of Blue“. Darin sind einige traditionelle Methoden aus Indien, Marokko und Mexiko zusammengetragen. Den Filmtipp erfuhren wir über Elke. In Sachen Indigo ist sie eine Beraterin von unschätzbarem Wert für uns geworden. Sie macht eine wirklich tolle Arbeit!

Ulli Beier: Ein Meer aus Indigo.

Kerstin Neumüller und Douglas Lubanko: Indigo. Anbau, Färbetechniken, Projekte

Im August probieren wir mit einem kleinen Strauß frischer Blätter die Salzmethode zur Indigogewinnung. Die Herangehensweise studieren wir auf Elkes Blog. Darin verweist sie auf das Video einer Färberin aus der Nähe von Kyoto, wo diese neben anderen Methoden traditionell angewendet wird. Man braucht dafür nur die Blätter des Färberknöterichs und Salz. Beides vermengt und knetet man kräftig in einer Schüssel. Nach einer Weile beginnt aus den Blättern, durch die Reibung mit den Salzkörnern, Saft auszutreten. Das Stück Stoff – in unserem Fall ein altes Baumwolltaschentuch – wird nun zur Blatt-Salz-Masse hinzugegeben und der austretende Saft in den Stoff gerieben und geknetet. Der Saft wird von den Textilfasern aufgenommen und beginnt sie blau zu färben. Anfangs noch zart, und je mehr man knetet, intensiviert sich die Farbe. Der Farbton ist bei uns eher Petrol und geht stark ins Dunkelgrüne. Als wir das Gefühl haben, die Farbe ist intensiv genug, waschen wir das Taschentuch in Wasser aus und hängen es in die Sonne zum Trocknen. Sauerstoff trägt zur weiteren Intensivierung der Farbe bei.

Die Salzmethode ist ein sehr einfach anzuwendendes Verfahren. Es macht Spaß, weil man schnell zu einem sichtbaren Ergebnis kommt. Wie haltbar die Farbe ist, wissen wir allerdings nicht. Verschiedene Quellen berichten, dass das Textil im Vorhinein mit Sojamilch behandelt werden kann, um somit den Farbton längere Zeit zu erhalten. Das möchten wir beim nächsten Mal ausprobieren. Wenn wir die Salzmethode mit den Blättern von Waid anwenden. Das geht nämlich auch, wie unsere Färbefreundin Saori Kaneko zu berichten weiß.

Im Oktober sieht der Färbeknöterich so füllig und stark aus, dass wir entscheiden in den Prozess der Pigmentgewinnung zu gehen. Am 7. Oktober ernten wir die knackigen, saftigen Pflanzen. Es sind doch eine Menge Stängel samt Blattwerk zusammengekommen. Unser grüner Strauß ist mit zwei Händen kaum zu halten. Eine ähnlich große Menge lassen wir noch stehen. Zum einen möchten wir die Saatkörner ausreifen lassen. Und zum anderen können die Pflanzen so weiter wachsen, um uns demnächst eine zweite Ernte zu ermöglichen.

Relativ frisch entblättern wir die Stängel. Wir weichen die Blätter in einem Eimer in Wasser ein. Beschweren das Ganze und warten ab. Auch die Methode haben wir bei Elke gelesen und halten uns akribisch an ihre Hinweise.

In den ersten drei Tagen auf dem Balkon bleibt das Wasser klar. Es passiert einfach nichts. Das lässt uns etwas alarmiert den Eimer in die Wohnung umziehen. Interessant ist, dass unsere entblätterten Stängel schon nach drei Tagen im Wasserglas stattliche Wurzeln ausbilden. Was für eine Pflanze! Einfach toll. Damit haben wir schon Stecklinge für die nächste Textilgartensaison in petto.

Und tatsächlich beginnt die Eintrübung des Wassers am 4. Tag des Fermentationsprozesses. Es riecht wunderbar frisch und grün, ein bisschen wie Grüner Tee. Aber blau oder türkis oder irgendwas dergleichen ist nicht zu entdecken. An Tag 5 beginnt das Wasser an der Oberfläche Blasen zu zeigen. Das ist ein gutes Zeichen. Wir nähern uns dem Pigmentprozess. Tag 6, 13. Oktober: Die Oberfläche schimmert metallen. Das Wasser ist nun bläulich türkis. Große Freude!

Wir laufen schnurstracks zur nächsten Apotheke und besorgen uns Lacmustestpapier. Denn, wie wir von Elke gelernt haben, müssen wir stetig den PH Wert bestimmen, um zu unserem Blaupigment zu kommen. Zudem gehen wir auf die Suche nach Calciumhydroxyd. Und werden bei streichgut auf der Leipziger Baumwollspinnerei fündig. Dort füllt man uns 1kg Weisskalkhydrat in einen Papierbeutel ab. Das Zeug ist hochgradig ätzend. Dementsprechend präparieren wir uns für den Prozess mit Handschuhen, Sonnenbrillen und Atemschutzmasken.

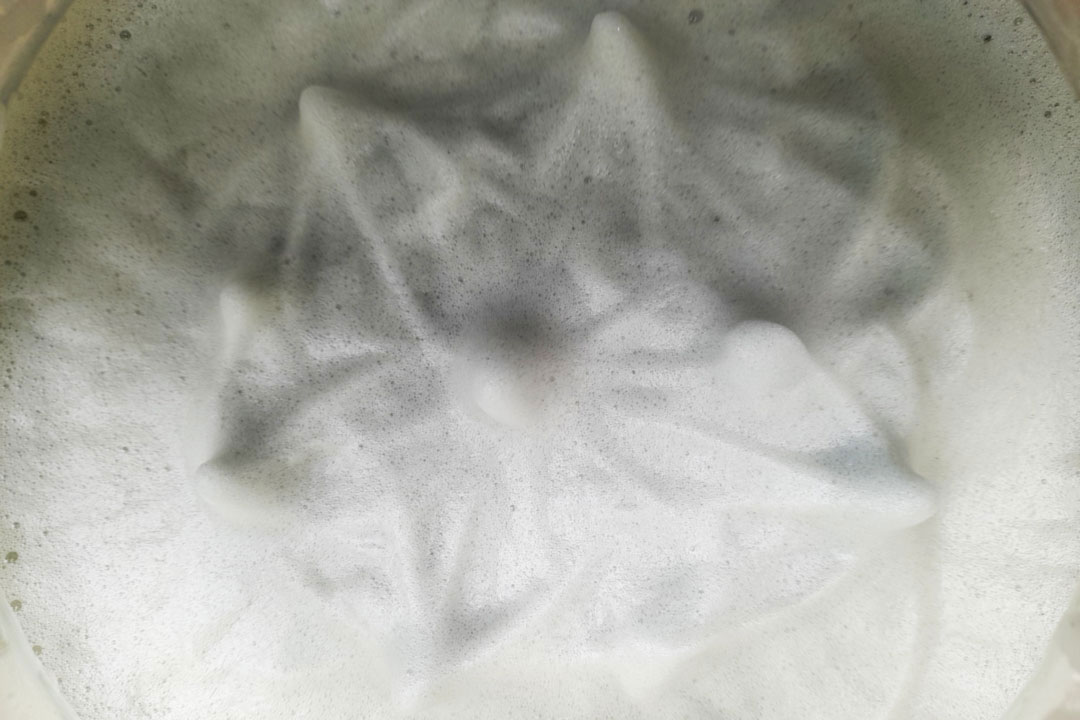

Los geht’s. Der aufregende Pigmentgewinnungsprozess startet. In einem kleinen Gläschen machen wir den Test. Und schon zu diesem Zeitpunkt wird uns bewusst, dass es sich hier um einen wirklich magischen Vorgang handeln muss. Wer in Gottes Namen hat sich das nur einfallen lassen?! Am oberen Flüssigkeitsrand schimmert ein fast fluoreszierender türkiser Farbstreifen. Unfassbar schön. Wir geben eine Löffelspitze Weisskalkhydrat hinzu und schütteln kräftig. Sofort färbt sich der Schaum blau.

Das ist unser Startzeichen. Wir seien das Wasser aus dem Eimer in ein Glasbehältnis. Die verblieben Blätter sind noch recht grün und wirken frisch. Für sie wird es in eine zweite Fermentationsrunde gehen (siehe unten).

Die Flüssigkeit im Glasbehältnis wird nun Löffelspitze für Löffelspitze mit Weisskalkhydrat angereichert. Wir rühren als würden wir Eischnee produzieren wollen. Das Ganze sieht auch fast so aus. Als der permanent überwachte PH Wert bei 11 landet, rühren wir nochmals kräftig und stoppen die Kalkzugabe. Nun heißt es wieder Warten. Indigo braucht Zeit. Das vom Kalk gebundene Pigment muss sich langsam am Boden absetzen.

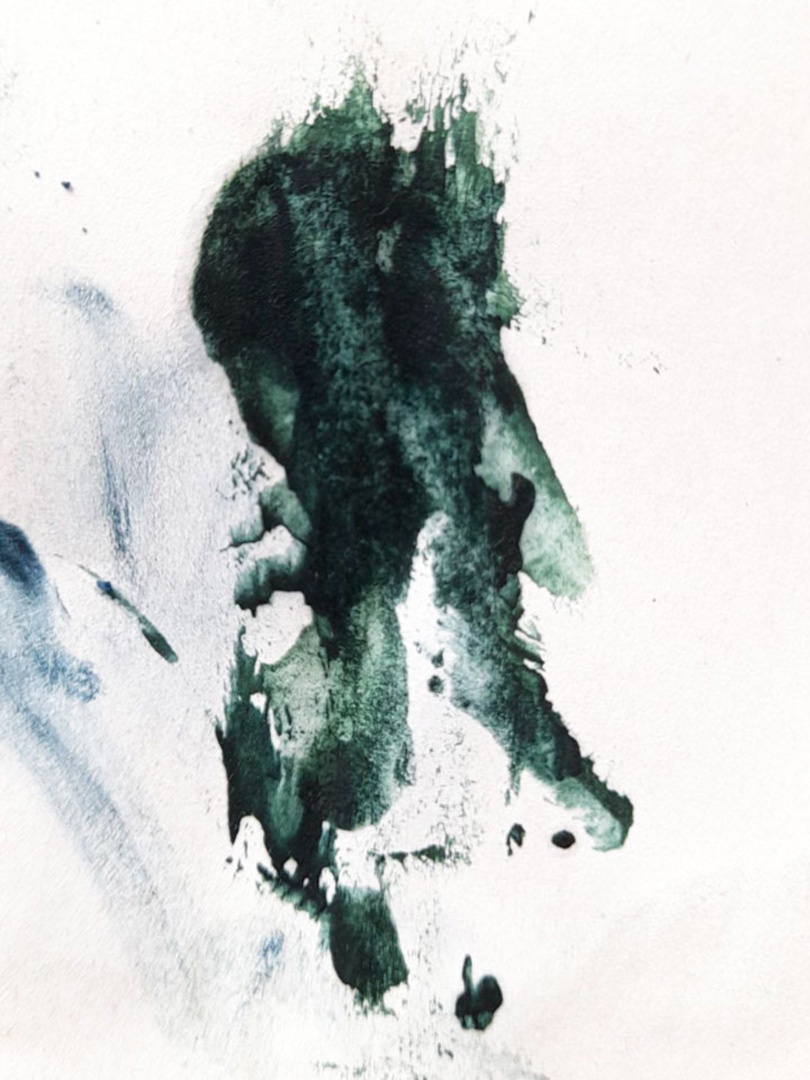

Zwei Tage später ist die Flüssigkeit noch immer sehr dunkelblau, fast schwarz. Aber am Boden des Gefäßes ist ein Bodensatz sichtbar, der etwas heller ist als das Dunkelblau der Gesamtflüssigkeit. Vorsichtig schöpfen wir das Wasser nun mit einer Kelle durch einen Kaffeefilter, um ja kein einziges Pigment zu verlieren! Erste blaue Klümpchen sammeln sich an der papiernen Wand des Filters. Das Restwasser muss mit Tafelessig neutralisiert werden. Erst dann darf es in den Ausguss geschüttet werden. Am Ende sammelt sich der mit dem Kalk gebundene Farbstoff als kleine petrolblaue Pfütze am Boden des Kaffeefilters. Mit dem Finger machen wir ein paar Farbtests auf weißem Papier: die Farbe erscheint eher grünblau.

Wir lesen, dass der Grund dafür wahrscheinlich der etwas zu späte Erntetermin war. Im nächsten Jahr werden wir auf die Färbung der Blätter genauer achten müssen. Bis zum nächsten Tag trocknet die Masse. Das Pigment ist nun gewonnen!

Wir sind einigermaßen beeindruckt von der geringen Menge, weil wir wieder einmal verstehen, wie aufwendig die Vorgänge um das Färben eigentlich sind und wie wertvoll gefärbte Textilfasern doch sind. Wir schrauben das Gläschen mit dem getrockneten Pigment feierlich zu, über alle Maßen beglückt über unseren erfolgreichen Test.

Im Eimer warten nun noch die Blätter für die zweite Fermentierung. Das Wasser schillert wieder ein paar Tage später und riecht frisch nach Matcha. Doch leider bleibt dieser Versuch ohne blauen Erfolg. Die zweite Prozedur endet mit brauner Brühe und weiß gebliebenen Weisskalkhydratpartikelchen am Boden.

Dieses Projekt konnten wir mit Hilfe von Mitteln des Simul+Mitmachfonds umsetzen.

@ lokaltextil

@ lokaltextil Investoren gesucht

Nach oben scrollen

Investoren gesucht

Nach oben scrollen

Diese Seite verwendet Cookies, um die Nutzung der Seite so angenehm, wie möglich zu machen. Bitte stimme dieser Verwendung zu.

Einstellungen akzeptierenVerberge nur die BenachrichtigungEinstellungenWir können Cookies anfordern, die auf Ihrem Gerät eingestellt werden. Wir verwenden Cookies, um uns mitzuteilen, wenn Sie unsere Websites besuchen, wie Sie mit uns interagieren, Ihre Nutzererfahrung verbessern und Ihre Beziehung zu unserer Website anpassen.

Klicken Sie auf die verschiedenen Kategorienüberschriften, um mehr zu erfahren. Sie können auch einige Ihrer Einstellungen ändern. Beachten Sie, dass das Blockieren einiger Arten von Cookies Auswirkungen auf Ihre Erfahrung auf unseren Websites und auf die Dienste haben kann, die wir anbieten können.

Diese Cookies sind unbedingt erforderlich, um Ihnen die auf unserer Webseite verfügbaren Dienste und Funktionen zur Verfügung zu stellen.

Da diese Cookies für die auf unserer Webseite verfügbaren Dienste und Funktionen unbedingt erforderlich sind, hat die Ablehnung Auswirkungen auf die Funktionsweise unserer Webseite. Sie können Cookies jederzeit blockieren oder löschen, indem Sie Ihre Browsereinstellungen ändern und das Blockieren aller Cookies auf dieser Webseite erzwingen. Sie werden jedoch immer aufgefordert, Cookies zu akzeptieren / abzulehnen, wenn Sie unsere Website erneut besuchen.

Wir respektieren es voll und ganz, wenn Sie Cookies ablehnen möchten. Um zu vermeiden, dass Sie immer wieder nach Cookies gefragt werden, erlauben Sie uns bitte, einen Cookie für Ihre Einstellungen zu speichern. Sie können sich jederzeit abmelden oder andere Cookies zulassen, um unsere Dienste vollumfänglich nutzen zu können. Wenn Sie Cookies ablehnen, werden alle gesetzten Cookies auf unserer Domain entfernt.

Wir stellen Ihnen eine Liste der von Ihrem Computer auf unserer Domain gespeicherten Cookies zur Verfügung. Aus Sicherheitsgründen können wie Ihnen keine Cookies anzeigen, die von anderen Domains gespeichert werden. Diese können Sie in den Sicherheitseinstellungen Ihres Browsers einsehen.

Diese Cookies sammeln Informationen, die uns - teilweise zusammengefasst - dabei helfen zu verstehen, wie unsere Webseite genutzt wird und wie effektiv unsere Marketing-Maßnahmen sind. Auch können wir mit den Erkenntnissen aus diesen Cookies unsere Anwendungen anpassen, um Ihre Nutzererfahrung auf unserer Webseite zu verbessern.

Wenn Sie nicht wollen, dass wir Ihren Besuch auf unserer Seite verfolgen können Sie dies hier in Ihrem Browser blockieren:

Wir nutzen auch verschiedene externe Dienste wie Google Webfonts, Google Maps und externe Videoanbieter. Da diese Anbieter möglicherweise personenbezogene Daten von Ihnen speichern, können Sie diese hier deaktivieren. Bitte beachten Sie, dass eine Deaktivierung dieser Cookies die Funktionalität und das Aussehen unserer Webseite erheblich beeinträchtigen kann. Die Änderungen werden nach einem Neuladen der Seite wirksam.

Google Webfont Einstellungen:

Google Maps Einstellungen:

Google reCaptcha Einstellungen:

Vimeo und YouTube Einstellungen:

Die folgenden Cookies werden ebenfalls gebraucht - Sie können auswählen, ob Sie diesen zustimmen möchten:

Sie können unsere Cookies und Datenschutzeinstellungen im Detail in unseren Datenschutzrichtlinie nachlesen.

Datenschutzerklärung